|

※当会メンバーのY先生とその御友人(地学専門家、匿名希望)より寄稿頂いたので、掲載します。(地熱開発における課題を理解するのに役立てば、とのことです。)

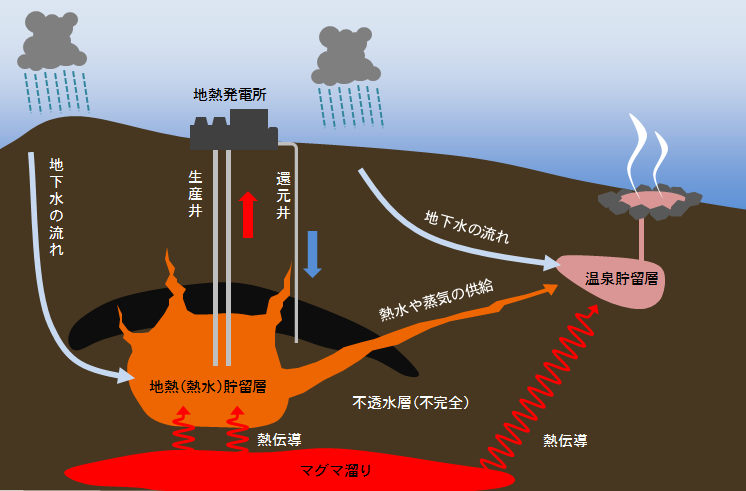

1.はじめに 各地の温泉地においては、漠然とした不安や感情的な理由から地熱発電所に対し反対運動を展開していると思われがちだ。地熱開発推進派の研究者や事業者の会議資料・寄稿などを見ても、反対運動の発生は「温泉地の理解不足」が理由と決めつける始末であり、平たく言えば、頭の悪い田舎者呼ばわりだ。 しかしそれは、温泉地を見下し過ぎというべきだろう。 ホテルや旅館の経営者や温泉供給を担当する従業員は、当然ながら自らの生業の基盤となっている温泉の資源量や泉質には高い関心を持っている。(地元に関するものに偏る傾向はあるものの)専門的な知見を身につけていると言ってよいだろう。 また、温泉地には火山がつきものだが、火山を擁する土地というのは、概して防災面での取り組みもそれなりに進んでいるものだ。地域の地理地質、火山活動のメカニズムなどの啓発・教育に触れる機会は比較的多い。そして、往々にしてこういった土地にはなじみの地学者や温泉学(とでもいうべきだろうか)者が出入りしており、駆け出し研究者であったころを知る地元民も結構いるもので、情報のやり取りがスムーズなことも多い。 つまり温泉地には、一般的な土地と比べ、地学リテラシーが高い人間がそれなりにいたり、あるいは地学者とのコネクションがあったりするものだ。 加えて、インターネットの普及によって、他の温泉地との情報のやり取りや、海外を含めた事例の収集も格段に容易になっている。筆者の感覚としては、温泉地全体での考察力や事例収集能力は、三人寄らば文殊の知恵の言葉の如く、少なくとも地学を志す修士生程度のレベルには達していると思われる。 それに対し開発事業者は、業務上仕方ないのだが、「温泉への影響はない」との結論ありきで、消化不良な説明を行う例が多い。その説明内容や理論には不十分・不親切な点が多く、往々にして温泉地側が疑念を挟む余地を生じさせてしまっている。また、温泉地側は、そういった疑念に対する明確な回答を得られないままになることも多いのが実情だ。 そのあたりの事情は、外部の面々にはあまり理解してもらえないようだ。 匿名掲示板やSNS等では、ともすれば「国策に反し既得権益を死守せんとする非国民」と言わんばかりの批判もある。さすがに気の毒に思われる。 ここでは、なぜ温泉地が地熱発電所の設置に否定的なのか、各温泉地の内情を多少知っている地学関係者として、その理由を述べてみたいと思う。 (なお、筆者は温泉地に同情しているから、ある程度バイアスが掛かった文章となっているだろう。が、理論が破綻するような状況には至っていないはずだ) 2.開発事業者の説明の基本形と、温泉地の考えとの齟齬 開発事業者からの説明はある意味基本に忠実で、どこでも同じような説明がなされる。要約すれば、 ①地熱発電に用いる蒸気・熱水は、大深度にある地熱貯留槽からくみ上げる。 ②温泉は、地表近くを流下する地下水脈が、地表近くで熱と接触して生じている。 ③両者は発生の元を異にするものだから、関係性は薄く、地熱開発による温泉への影響は生じないと考えられる。 こういった三段論法的な説明が主流だ。 また更に、 ④両者の間には「不透水層(キャップロック)」があり、熱水の上下の移動は妨げられている。 という説明が付加されることも多い。大深度の熱水と地表近くに由来する温泉との間には壁がある、ゆえに関係性は薄いということで、①~③の理論を裏打ちするものだ。 こういった説明を行う際には、以下のような概念図が用いられる。 開発事業者や場所によって様々なパターンがあるが、平均すれば(かつ、細部にこだわらなければ)、概ね以下のような形となる。  そして、 ⑤全国(ときに世界中)において、温泉への影響があった事例はない。 という説明を付加し、理論の完成をみる。この理論はどの地熱開発案件でも(つまり、事業者が異なっていても)一貫したもののようで、ある種の様式美に到達していると言ってよいだろう。 (こういった統制のとれる業界の組織力というのは、高く評価すべきところでもある) 実際に地下の状況が、その説明通りならば、地熱開発による温泉への影響はなさそうに思える。ところが、これを素直に受け入れられるかというと、必ずしもそうはいかない。 詳しくは後述するが、温泉地は地下の状況を以下のように捉えていることが多い。  大深度の熱水貯留層から、地表近くの温泉溜りに向かう熱水供給のルートが存在する可能性があるという見方だ(自噴の温泉がある地域では、この見方がなおさら強いように感じる)。この考えが真実とすれば、地熱開発と周囲の温泉は、同一の供給源から熱水を奪い合うことになってしまう。もちろん争奪戦に勝つのは、規模の大きい地熱発電の方だ。この認識が、温泉地の地熱開発に対する危機感の根底にある。 なぜ温泉地は、地熱開発事業者らの主張する地下のモデルを信用せず、大深度の熱水貯留層から温泉溜りまでがシームレスだとする考えに至ることが多いのか。ここをまず理解しておく必要があるだろう。 その理由について、順を追って説明したい。決して温泉地の勝手な思い込みなどではなく、理論的にそこに至ったのだということを理解願えれば幸いだ。 3.温泉地の抱える疑念-開発事業者の説明は本当に正しいのか 温泉地の観光事業者たちは、開発事業者の説明を鵜呑みにするほど短絡的でも純朴でもない。「地熱発電所は周囲の温泉に影響を与えない」とする根拠がどれだけしっかりしているのか、地元なりに、あるいは個人なりに検証するものだ。 この検証の過程でよく注目されるのは、おおよそ5つの項目に集約されそうだ。 一つ目は、海外における「還元井が設置されなかったため、周辺の温泉枯渇が生じたとされる例」の存在だ。 二つ目は、「大深度の熱源と表層の温泉に高い関係性が見られる例」の存在だ。 三つ目は、「完全な不透水層が存在するのか」という点だ。 四つ目は、国内でも「地熱発電所の稼働が周囲の温泉に影響した"可能性"を払拭できない事例」が存在する点だ。 五つ目は、「地熱発電所稼働後の生産井(補充井)の追加」という点だ。 以降、それぞれについて説明を試みたい。 還元井が設置されなかったため、周辺の温泉枯渇が生じた例 まず「還元井」とは、簡単に言えば水を地中深くに戻す設備のことだ。地下から蒸気や熱水を採取する生産井と逆の役割を持つ。 海外では古い時代から地熱開発が進んでおり、事例も多い。その中には周辺の温泉や間欠泉への影響が生じた例も複数ある。 たとえばニュージーランドのワイラケイやオハーキ、フィリピンのティウィ、トンゴナン、アメリカのガイザーなどだ。このあたりは有名で、政府や開発事業者の資料でも取り上げられており、影響のあった事例としてオーソライズされていると言ってよいだろう。 これらの地熱発電所では、運転を開始した後、周囲の温泉の流量低下や低温化、噴気の枯渇などの影響が生じ、また発電用の蒸気や熱水の採取にも不調をきたすなどしている。その対策として還元井の設置や拡充を行っている。つまり、吸い上げるだけでは駄目だったのだ。 こういった事例を教訓として、現在の多くの地熱開発では、計画当初から還元井の整備を織り込むようになっている。 さて、お気づきのとおり、これらの事例と開発事業者の行う上述のような説明は、ちょっとした矛盾をはらんでいる。 深度の違いや不透水層が障壁となり、地下深くの蒸気・熱水と地表近くの温泉との間には関係性が無いということなら、そもそも還元井など無くとも、周囲の温泉には影響が出ないはずだ。 還元井が周囲の温泉の枯渇防止に効果的だったのなら、蒸気採取や還元を行う深度と地表近くの温泉との間に、強い関係性があるということになる。 果たしてどういうことなのだろうかと、温泉地側は首をかしげ、さらに疑念を募らせてしまう。 理論が矛盾していれば、どこかに間違いがあるだろうと考えるのが道理だ。 温泉地の勘のいい人間は、以下のように考察する。 ワイラケイ等の還元井整備はれっきとした事実であり、還元井の効果は信頼に足るのではないか。 熱水貯留層と温泉溜りとの間には関係性が薄いという一般論も、完全な誤りとは考え難い。 ということは、熱水貯留層と温泉溜りとの間に繋がりがあるという、一般論の「例外」となるような地域も存在するのではないか。 そして、「大深度の地熱貯留槽と、浅い深度の温泉溜りとの間には、無視できない繋がりがあるケースも想定される」「わが温泉地がそのようなケースに該当する可能性を否定できない」という考えに至る。限られた情報の中でそういう考えに落ち着くのは妥当と言える。 ゆえに、地熱開発事業者がいくら熱水貯留層と温泉には関係が無いと言い張っても、その根拠となるデータの提示を伴わなければ、温泉地は耳を貸さなくなっていく。もしくは聞いたふりをするだけだ。 そもそもこの矛盾は、開発事業者が温泉地の理解を得ようと、断言しがたい性質の事象について、さも断定するかのような論調を展開したことで生じている。 いっそのこと「大深度の地熱貯留層と周辺に湧出する温泉に関係がある可能性は否定できないが、還元井の整備徹底により、温泉に影響が出る可能性・影響の程度を十分に小さくできるので安心なさい」というようなことでも言ってくれた方が、まだ信頼できるのに…という意見もたまに耳にする。 そしてこういったことを契機に、温泉地では開発事業者への不信感が醸成されていく。 大深度の熱源と表層の温泉に高い関係性が見られる例 開発事業者の説明は、先述のとおり、大深度の蒸気・熱水と地表近くの温泉は別ものだとのニュアンスの下で進められる。 しかし、地面の下はすべからく単純なものでもない。たとえば有馬温泉では、ヘリウム同位体の含有比率が、マントルのそれと近いとの研究結果が出ている。これはマントルに由来する成分や熱が有馬温泉に連続的に供給されていることを示す。平たく言えば、有馬温泉として湧出してくる温泉は、地下のかなり深いところとつながりを持っているということになる。このことは、温泉科学の世界では有名だ。 もちろん、有馬温泉の事例は稀なものと言えるのだが、一方で、他の温泉地ではそういった現象が一切無いと言い切ることもできない。本来は、地熱発電所予定地近傍の温泉や噴気に含まれるヘリウム同位体でも調べてあげて、地下深くとのつながりが強いのか弱いのかを教えてくれれば疑念も多少晴れようが、なかなかそのような調査までして頂ける例は少ない(もしかすると、無いかもしれない)。温泉地側はここでも不満を感じることになる。 不透水層は完全と言えるのか 不透水層とは、読んで字のごとく、水を通しにくい地層のことだ。理想的な不透水層というのは、地表から浸透した雨水もそこから下には殆ど浸みこまないし、反対に地下から湧き上がる熱水もそこから上には殆ど出てゆかない、そういう層が切れ目なく面的に広がっている、というものだ。 地下にある熱水を圧力鍋の中のお湯、不透水層を圧力鍋のフタのようなものだと思えばよい。 これがあることで、不透水層の下にある蒸気や熱水を採取したとしても、不透水層の上にある温泉に直接的な影響が及ぶことは無い、という理屈だ。 しかし、そのような理想的な不透水層が本当にあるのか、という点が気になるのだ。 不透水層はどうやってできるのか。。地熱が豊富な場所でしばしばみられるのは、熱水に溶けていた成分が析出するなどして出来た微細な粒子が、地層の中の隙間や裂け目を目詰まりさせて出来たタイプだ。地下深くの地層がフィルターとなり、上昇する熱水をろ過していく、フィルターはいずれ異物で詰まり、水を通しにくくなっていくという仕組みだ。そして、熱水がそこにたまりやすくなるわけだ。 さて、このような現象が、あらゆる地熱帯で、広い範囲で、まんべんなく生じていると言い切れるだろうか。科学的な模範解答は、「不完全な場合もあり得る」となる。 一部では、地下に地熱貯留層があるということは、熱水の上昇を押さえるガッチリした蓋=完全な不透水層がある(フタが無ければ熱水は方々へ逃げ、地熱貯留層ができない)ことを示すと説明することもあるようだが、これは結論を急ぎ過ぎと言える。 落し蓋のように多少の隙間があっても、相応に熱を閉じ込めることは出来る。地熱貯留層が存在しても、不透水層は完全ではないということはあり得る。 ある地域の地熱貯留層にある不透水層が完全なものか不完全なものかを明らかにすることは難しい。地下数百m以上にある不透水層の詳細な姿を得ることは、簡単なことではない。 であれば、双方のケースを想定するしかないが、安全側を見て考えようとすれば、「不完全」のケースを想定するのが普通だろう。 不透水層が不完全であるとすれば、当然そこには穴や隙間があり、そこから高温の熱水や蒸気が少々漏れだすことになる。この漏れ出た熱水や蒸気が上昇して地表に到達したり、地下水と接触したりすることで、噴気現象や温泉となっているのではないか。温泉地はこういった考察を展開しがちであるが、限られた情報しか得られない中では、この仮説は全うなものと言える。 これに対し、開発事業者はナンセンスだと言わんばかりの反論をすることがある。しかし、各地域において不透水層が不完全であること、またその裂け目からの熱水上昇を科学的に否定できるほどのエビデンスを示せず、一般論や仮設の域を出ない説明に終始することが多い。ゆえに温泉地側は疑念を払拭するに至れない。 ここでまたしても、両者の考えは平行線をたどる。 地熱発電所の稼働に伴い、周囲の温泉に影響が出た可能性を払拭できない事例 事業者の説明では「温泉地に影響を与えた地熱発電の例は存在しない」とされているが、これに対する疑念もある。 地熱開発推進派の言う「温泉地に影響を与えた地熱発電の例は存在しない」とは、「地熱発電が温泉地に影響を与えたと証明された例はない」と同義と考えてよさそうだ。 「実証された例はない」のは確かだ。しかし「かもしれない」レベルであれば、事例は存在するのだ。 国内で有名(情報発信が盛ん)なのは、九州のえびの高原の例だ。詳しくは「霧島温泉を守る会」に譲るが、大霧発電所の運転開始に時期を同じくして、えびの高原では噴気の衰退や湧出する温泉の低温化等が生じ、ついには枯渇してしまっている。両者の因果関係の証明は事実上不可能と思われるが、状況証拠的には、関係があるのではないかとの疑念を生じさせるに足るものだ。 これ以外には、いくつかのウェブサイトに、いくつかの温泉地が例示的に挙げられているが、さほど詳しい情報はない。公平に見れば、真偽不明というところだろう。 しかし、情報が出て来ない=影響が出ていないと決めつけてしまってよいものかと、疑問をもつ人間もいる。 温泉地の心情は温泉地が一番よく知っている。湯量が低下したとか泉質が変化したという情報が表に出れば、ともすれば風評被害を受け、誘客力が低下する可能性がある。ゆえに温泉の不調が生じていても、営業ができる範囲に収まるのであれば、あえて積極的に情報発信をしないという選択肢が浮かんでも不思議ではない。はたしてそれが真実かどうかはわからないが、各温泉地では、そういう想像をしてしまう人もいるものだ。 そして、先に触れたように、海外での事例も頭をよぎる。 ゆえに、事業者側の「温泉に影響した事例なし」との説明を鵜呑みにするわけには行かないと思うようになるのだ。 この疑念を払しょくできるとすれば、既設地熱発電所の周辺にある温泉の湧出量や温度、泉質等に関する継時的なデータを提供し、周辺の温泉になんら変化を生じさせていないことを説明するしかないと思うが、そこまでの配慮をしてくれるところは、殆どないのが実情だ。 そもそも、地熱開発以前の周囲の温泉が、どのような泉質・温度・量で推移してきたかがしっかり把握されてない例もあるため、難しいところもあるのだが。 また、地熱発電による影響の例として、スイス・バーゼルでの高温岩体発電に起因する地震発生について紹介されることも多いので、念のためここで触れておこう。 高温岩体発電も地熱発電の一種だが、高温になった岩に水を送り込み、人工的に蒸気を作り出して発電に使うという方式のものだ。たしかにこの手法は、地震を誘発する可能性がある。 現在日本各地に展開しようとしているのは、高温岩体発電ではなく、既に地下に貯留している蒸気を用いる通常の地熱発電所だ。地震の誘発を懸念する必要性は薄いだろう。 地熱発電所稼働後の生産井(補充井)の追加 多くの地熱発電所では運転開始後、蒸気の生産量が右肩下がりになっていく。その理由は、過剰な蒸気採取による熱資源の減少や、スケールの付着による配管の閉塞などだ。 当然、蒸気が減れば発電量も比例するように下がっていく。つまり事業として成立しなくなってくる。そのため、生産井(補充のための生産井なので、補充井とも呼ばれる)の本数を増やして穴埋めしようということになり、蒸気採取のための穴がどんどん掘られていくことになる。 少々の追加ならあまり気に留めることもないだろうが、実はこのペースが想像以上に速いのだ。3~4年ごとに1本増えるというのはよくある話で、顕著なものだと2年に1本以上というペースで、続々と生産井の追加を行っている地熱発電所もある。結果として、当初予定していた本数よりはるかに多くなると考えてよい。 一方、温泉地に対する開発事業者の説明では、生産井の追加に関する情報はあまり出て来ないようだ。 おそらく、数年に1本のペースで掘削するということに対し、好印象を抱かれないであろうことを、開発事業者が感じているからだろう。あるいは、地熱開発には「やってみなければわからない」という側面があり、生産井の増設等を含めた全体計画の提示が困難だからかもしれない。 しかし温泉地側としては、必ず生産井の増設が行われるはずなのに、何ら詳細な説明がないことに不満や不安を覚える。 実際に地熱発電所が近傍に設置されたとある温泉地では、当初の説明ではあまり触れられず、また追加の説明も詳細に受けられない中で続々と増える生産井を前に、大きな不安と憤りを抱えている例もある。 また、そもそもの話として、「当初の予定通りに運転できないのに、当初の影響予測がどれほど信頼できるのか」という指摘も、しばしば温泉地で聞かれるものだ。 このような事業内容に不確実性を伴う場合は、普通に考えれば、想定しうる最大規模の施設をベースにして、環境等への影響を予測することが必要だと思われる。しかし地熱発電では、なかなかそうならない。 さて、このように、開発事業者からの説明に対し、疑念や不信感を生じさせる材料が複数ある状況なのだ。 温泉地側からすれば、開発事業者の「地熱発電のための蒸気・熱水採取は周囲の温泉へ影響を及ぼさない」との結論は根拠不足、結論を急ぎ過ぎだというふうに見られることとなる。 言い方を替えれば、大深度にある地熱貯留層と地表近くの温泉に何らかのつながりがある可能性、ひいては地熱発電所の稼働が温泉に影響を与える可能性を払拭するに足る情報が充分に得られていないということでもある。 加えて開発事業者は、温泉地から根拠を出せ、証明できるのかと詰問されれば、伝家の宝刀ともいうべきか、「影響が無いことの証明はできない」という、悪魔の証明を盾にした説明を繰り出すことがあるそうだ。たしかに悪魔の証明云々は正しいのだが、そうなると議論はストップしてしまう。 このような中で、温泉地に対し、一方的に理解せよ・納得せよというのも、気の毒だと思うのだ。 開発事業者からのより丁寧な・正直な説明や、根拠となったデータの開示など、上述のような疑念を晴らすような説明の在り方を模索しなくては、今後も各地域で膠着状態に陥ってしまうだろう。 しかし、開発事業者だけに責任を求めるのもアンフェアかもしれない。少々フォローしておこう。 詳細なデータを提示しようとすれば、現地調査を行うしかない。非破壊的な調査で済むものもあれば、地下を掘ってみないとわからないこともある。 ならば調査をすればいいではないかと思うのだが、そう簡単に行かない場合もある。 いったん調査をされればそれを既成事実とし、なし崩し的に発電所の設置まで押し通されるのではないかとの懸念を、温泉地が持つ場合もある。これは収拾をつけ難い状況に陥る。 この温泉地の反応は、短絡的・感情的なものに近いかもしれない。 ただ、そうなるのも理解できるのだ。多くの公共事業等では、先行調査の後に、地元住民に十分な説明もないままゴリ押し的に本体着工に至るケースも少なくなかった。また、過去の地熱開発では、調査時に穿った穴は埋め戻して塞ぐと地元に説明しながら、実は塞いでいなかったという事例もあったと聞く。そういった過去の事例が不安を掻き立てるわけだ。 今ではそのような乱暴な事業の進め方は無い(と思いたい)だろうから、そこは先入観を持たずに開発事業者と接する必要があるだろう。 4.経済基盤の維持と有事の際の補償 温泉地がなぜここまで、地熱発電による温泉への影響に固執するかと言えば、温泉が地域の主力商品だからに他ならない。 温泉は観光において依然として高い誘客性を持つ。日本交通公社がまとめているここ数年の旅行者動向を見ても、日本人の嗜好する旅行タイプは、温泉旅行が不動の1位となっている。数年前に発覚した泉質の偽装(入浴剤の添加、加水等)が全国的な批判を浴びたことがあったが、それは裏を返せば、旅行者の温泉に対する期待の表れでもあった。 全国には多数の温泉地がある。誘客力は様々であるが、有名どころでは年間宿泊者数が数十万、場所によっては100万人のオーダーに達する。宿泊客一人当たりの消費額、いわゆる客単価を1泊あたり1万円とすれば、数十億、100億以上の年間売上げを計上する地域も多数ある。 日本旅行業協会の統計によれば、日本における観光消費額は22兆円を超え、生産波及効果は46兆、波及雇用効果は399万人としている。 これを一概に当てはめるわけにもいかないが、あえてそのままスケールダウンして考えれば、100億を消費させる温泉地においては、200億円以上の経済的波及効果、1800名あまりの雇用効果を持続的にもたらしていることになる。地方としては無視できない規模と言える。重厚な基幹産業に乏しい地方であれば、温泉を軸とした観光が基幹となって地域経済を支えているという場合もある。 万が一、温泉が枯渇でもすれば、この何億という売上げや波及効果が潰えてしまう可能性があるわけだ。 行政機関においては、観光による経済効果と、地熱発電所による経済効果とを天秤にかけて考えるということもできようが、民間の観光業としてはそうもいくまい。 近年は不景気もあり、また海外旅行の増加など観光トレンドの変化、人口減等の様々な理由があり、宿泊客を減らしている温泉地も多い。今まで以上に経営の合理化や誘客性の高いプランの企画開発に注力し、それでも閉館に追い込まれたホテルや旅館も枚挙にいとまがない。 そのような背景もあってか、観光業の経営者層は、以前にも増してリスクには敏感だ。 地熱発電所の稼働によって温泉に影響が生じる可能性が、ほんの少しでもあるのであれば、それは当然のごとくリスクとして認識される。リスクとは極力排除したいものだ。 リスクを受け入れられるのは、それに見合うベネフィットがある場合だが、果たして地熱開発は、温泉事業者たちにベネフィットをもたらすのだろうか。 地熱開発においては、地域に対するベネフィットについても論じられる。 端的に言えば、メインは経済貢献だ。電源立地交付金や発電所に課せられる税金など自治体に支払われる資金と、建設工事費の一部が地元土建業者に廻るというような、民間へ流れる資金だ。雇用への貢献も、この経済貢献の一部に位置付けてよいだろう。 この経済効果については、それこそ何億何十億、またはそれ以上という額として説明される。確かに自治体や土建業者は潤うかもしれない。しかし、温泉地自体にはあまり廻ってこないかもしれないのだ。 まず、開発事業者や関係官庁から、観光事業者へ直接資金が提供されることは想定しがたい。(巷で噂されるように、秘密裏に「協力金」なる寄付が行われるなら別だが。) そして、潤った土建業従事者が、その温泉地へこぞって旅行に行くなどということは想像しがたい。 また、土建業者の従業員等の宿泊が増えるといった説明がなされる例もあるようだが、作業員が毎日、客単価の高い温泉宿に泊まるなどということは、このご時世ではまずあり得ないことだ。工期が長引けば長引くほど、民間アパートなどを借上げて住まわせた方がよほど経済的だ。 自治体が潤えば、例えば道路をはじめとするインフラや公園等の拡充等はあるかもしれないが、それが強力な誘客ツールになるとは考え難い。 地熱発電所が新たな観光スポットなるとの見方もある。確かに人は訪れるだろうが、あくまで短時間型・通過型のスポットで、ツアーのオプション部分に過ぎないだろう。発電所があるから近傍で宿泊したい、というような客層はほとんどいないだろう。 開発事業者は、地熱発電の副産物である熱水や蒸気(一種の温泉と言える)の供給というメリットを提示する場合もある。 傍目には、既存の温泉への影響が無く、かつ新たな温泉の供給を受けられるのなら、得をしたと思える。万が一既存の温泉が枯渇したとしても、新たに温泉の供給を受けられれば、差し引きゼロだ。損をしない計算になる。 ところが、温泉というのはある種のイメージ商品でもある。たとえ泉質が同等であったとしても、発電所を経由してきたという属性がつくと、観光においての価値は格段に落ちるという可能性がある。(一部の悪意ある、あるいは熱烈な温泉愛好家の方々は、地熱発電所から供給される温泉や蒸気を「工業廃水」とまで揶揄している例もある。) そうすると最悪の場合、既存の温泉は枯れ、価値の薄れた湯だけが手元残るということになる。果たしてそれで、由緒ある温泉地としてやっていけるだろうかと、不安を感じることになる。 そのように考えていくと、温泉地の観光事業者は、大したベネフィットもないのに、リスクを背負わされるという感覚に陥る。地熱発電の推進がいかに国策であれ、あるいは自治体の望むところであったとしても、生業を失うリスクを考えれば、民間企業から構成される温泉地が保身にまわるのも止むを得ないだろう。規制緩和・強化等に際し、各種業界が抗議活動を展開するのとさして変わらない。温泉地だけが自己中心的だとする誹りは不適当なのだ。 さて、温泉地の抱く不安感、不利益感を払拭できるとすれば、万が一温泉に影響があった場合の対策や補償の拡充なのだが、これもまた微妙だ。 開発事業者は、影響があった場合には対策を講じる、ときには補償も含め考えると説明する(場合がある)が、実際には「影響があったと"証明"された場合には考える・対応する」というのが真意のようだ。 ここで重要なのは、その証明を誰が行うのかということ、そしてそもそも証明ができるのかということだ。 まず証明を行うべき者が誰なのか。法制度上は、結局のところ、温泉地側が行うことになる。 地熱発電所の稼働によって周辺の温泉に影響が出たと思しき場合、開発事業者は基本的に、自らの責任だとは認めたくない。企業としてはやむを得ないところだろう。 困った温泉地側は、開発事業者を相手に、蒸気生産の差し止めや金銭的な賠償を求め、告訴しようとするだろう。しかしご存じのように、日本国においては、訴える側が立証する責任を持たされる。 つまり、仮に地熱発電所の稼働によって温泉への影響が生じたとしても、そのメカニズムを解明し、因果関係を提示すべきは、温泉地側なのだ。 次に、そもそも証明ができるのかということだ。 地下深くの熱や水の動態を詳細に分析し、因果関係を立証するというのは、地学の専門家でも困難を極める。困難どころか、立地特性、費用、技術、時間的猶予いずれを考慮しても不可能だという場合もあるだろう。 よって事実上、温泉地側は因果関係を証明できず、告訴しても勝ち目はなく、ゆえに補償等も受けられないということになるのだ。 開発事業者は当然、そのことを承知しているはずだ。それなのに、補償には至らないことを承知の上で、温泉地に対し上述のような説明をすることがあるようだ。 さすがに温泉地側もこのあたりは見透かしており、またもや不信感を募らせる。 実際のところ、因果関係の証明がなくとも、補償等はできるのだ。法的に補償等の責任を負うか否かと、自主的に補償等をするか否かとは、本来別の問題であり、要は開発事業者のさじ加減だ。当局の指示や判決を待たず、商品の自主回収や返金に応じる企業が多いことからも解るだろう。 しかし開発事業者としては、当然ながら、発電所の停止や補償などは極力行いたくない。企業の姿勢としていかがなものかと思われるが、電力については(電力自由化がなされればどうなるかわからないが)不買運動というのがそもそも成立しないため、企業イメージが多少ダウンしたところで売り上げには関係が無い。 株価の下落というリスクもあるが、東京電力のように放射性物質を撒き散らしたりしない限りは、あまり考慮する必要もなかろう。イメージダウンをそこまで恐れる必要はないのだ。 加えて、損失を被るのは温泉地の観光業という限られた範囲であり、福島の例のように国民的な関心を寄せられるとも限らず、企業の責任を社会から追及されるような状況に追い込まれる可能性も低い。ゆえに開発事業者は強気でいられるのではないかと邪推しているところだ。 もっとも、因果関係の証明も無しに安易な補償を行うようになれば、地熱発電所のせいではない、自然に生じる温泉の変化にまで責任を負うことにもなりかねないという危惧もあろうが。 そのため、補償を巡る議論は平行線をたどることになる。 ちなみに、古くから地熱開発が行われているニュージーランド、先にも例に挙げたワイラケイでは、事業者に対し地熱開発に由来する温泉枯渇や地盤沈下等への対策を義務付け、それが十分に履行されない場合は、事業者に発行させた債権をもって損害の補償を行うというシステムになっている。この仕組みがベストなのかどうかは別として、あらかじめ補償に関するプロセスがある程度見えているというのは良いことだと思える。 国内では地熱の採取や発電に関する技術の向上は華々しいが、こういった補償の在り方については残念ながら、制度化が進んでいない。今後の課題と言えよう。 さて、結局、温泉地側としては、万が一の際の対策や補償は望むべくもなく、特筆すべきベネフィットもなさそうで、リスクだけを負うことになりそうだと結論付けることになってしまう。 そんな中で、生業を守るためにはリスク排除が必要と考えるのはやむを得ないことであり、またリスクの排除を行うには、つまるところ反対運動を展開し、地熱開発を退けるより選択肢が残されていないのだ。 5.まとめ 以上を端的にまとめると、温泉地が地熱開発に反対する理由は、 ①温泉には影響が出ないとする開発事業者の説明に矛盾、根拠不十分あるいは不親切な点があり、疑念を生じさせるに足る状況にあること ②特段のベネフィットを見いだせず、補償・対策の確約も得られない中では、温泉が枯渇するかもしれないというリスクを受け入れがたく、リスクの源=地熱開発を回避すべきと考えざるを得ないこと この2点に尽きるものと考えられる。 このような検証、考察過程は表に出ることは無い。それ故に、温泉地は短絡的な反対をしていると見られがちだ。気の毒なことだ。 実際には、上述したとおり、決して温泉地・地元の理解不足から反対を行っているのではなく、きちんと情報の精査と考察をしたうえで、それでも反対すべきと判断している例が多いと考えられる。 (ただし、本当に短絡的な反応を示す温泉地もあるにはある。これは大いに自省し、きちんと情報の精査を行ってみるべきだろう) 地熱は日本において有望なエネルギー源であることは間違いない。 同じ再生可能エネルギーの仲間である風力や太陽光に比べれば格段に安定的で、ベース電源としての価値は高いだろう。純国産エネルギーの確保、温暖化対策のための再生エネルギー導入、脱原発と、エネルギーに関して色々な考え方があるが、いずれの場合でも、地熱の有効活用を図る必要性は高いと言える。 そのことは地熱開発の推進派のみならず、各温泉地においても理解しているところだろう。 しかし、それを錦の御旗とするだけでは、前に進まないこともある。 開発事業者はもっと温泉地と真剣に向き合い、透明性のある情報の提示や万が一の際の対策・補償等について考えていく必要があろう。それによってこそ、温泉地にも受け入れられる事業となろう。温泉地を地熱開発を推進するうえでの障害と認識し、何とか折れて貰おうなどど考えているようでは、その魂胆を見抜かれ、温泉地は一層疑念を募らせるだけだ。 6.おわりに 本寄稿が、地熱開発に反発している温泉地の名誉回復に寄与すれば、また地熱開発に関わる様々なセクターの相互理解に寄与すれば幸いである。 また本文章は、引用はもとより、出典元(当サイトのURL)を明らかにすること、恣意的な改変を加えないことを条件に、無償で転載、複製、配布、商用利用してよい(但し、著作権を放棄するものではない)。 転載等を行う場合は、サイト管理者へ連絡するようお願いする。 TOPへ mail:kushiro-yamatabi☆exite.co.jp(星をアットマークに) |